presentazione_sezione <<< pagina <<< 16

in-fine…BLADE RUNNER:

in-fine…BLADE RUNNER:

una visione psicologica e sociologica.

a cura di Carlo Trecarichi

"Io ne ho viste cose che vuoi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi ß balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire."

(Roy Battle)

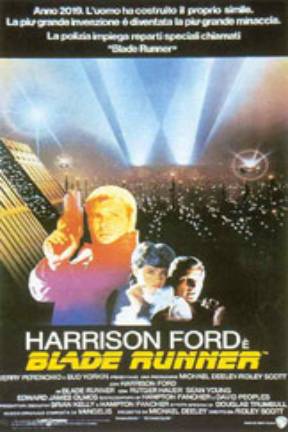

Blade Runner è un celebre film di fantascienza di Ridley Scott del 1982, ispirato dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) di Philip K. Dick , un importante scrittore statunitense del XX secolo , nonché precursore del filone cyberpunk . Del film circola anche una versione director's cut (1991) , con un finale aperto diverso dal lieto fine imposto in origine dalla produzione.

Il protagonista di Blade Runner, Rick Deckard (Harrison Ford), è un ex poliziotto, che viene costretto a riprendere, seppur involontariamente, la sua professione. Egli sembra connotarsi subito come un disadattato, un emarginato, rinchiuso in un'impenetrabile solitudine, che continua la sua esistenza per inerzia più che per una sua precisa e cosciente volontà. Il suo sguardo assente, straniato simboleggia proprio la sua mancata integrazione sociale

Deckard riceve il compito di eliminare cinque replicanti del tipo Nexus 6, capitanati da Roy Batty ( Rutger Hauer ), fuggiti sulla Terra dalle colonie extramondo per cercare il proprio Creatore (Tyrrell). Questi esseri artificiali, prodotto della genetica, vogliono ottenere la possibilità di avere più vita di quella che è stata a loro concessa, 4 anni. Nel frattempo Deckard si innamora della bellissima replicante Rachel ( Sean Young ), con la quale fuggirà a fine film.

I replicanti, per essere riconosciuti tali, vengono sottoposti ad un test oculare, detto Voigt Kampff, in cui viene analizzato, osservato e scrutato attentamente il loro occhio.

L'utilizzo di una sofisticata macchina permette all'uomo di individuare sottili reazioni della retina, causate da domande finalizzate a provocare l'emotività degli interrogati.

Il confine tra naturale e artificiale sembra essere identificata per la società di Blade Runner con la capacità di provare emozioni, sentimenti; sembra risiedere in un luogo, oscuro alla visione, l'anima, che da sempre si presenta come l'elemento misterioso e distintivo dell'uomo, che lo innalza al di sopra delle altre creature dell'universo.

Il regista, ci mostra i replicanti come creature capaci di sviluppare una coscienza e dei sentimenti, come esseri che non minacciano l'esistenza dell'uomo anche se ne minano involontariamente l'identità. Essi sono animati dal desiderio di integrarsi all'umanità, sono ossessionati dal bisogno di avere una vita biologicamente indeterminata invece di una geneticamente programmata.

Come sostiene Menarini “nel film non c'è un solo momento nel quale gli androidi sembrino spinti alla rivoluzione da una fame di giustizia sociale. Non è la rivolta degli schiavi per una vita migliore: è la rivolta dei condannati a morte per avere più vita. “Vivere nel terrore” per essi significa aspettare la morte. L'esigenza di sopravvivere oscura tutte le altre.”

In Blade Runner l'uomo, con la sua fede nel Voigt Kampff, giustifica a se stesso lo sfruttamento dei replicanti considerati come forza lavoro, come oggetti privi d'identità, liberandosi così dal peso di dubbi etici. Bryant, il capo della polizia, li definisce in gergo “lavori in pelle” e la loro morte è indicata come semplice “ritiro”, legittimando l'orribile fine di Zhora a cui Deckard ha crudelmente e freddamente sparato alle spalle.

Ma come afferma Pris, rispondendo ad una domanda del disegnatore genetico, “non siamo computer, Sebastian, siamo fisici. Io penso, Sebastian, quindi sono”.

L'uomo al contrario conduce, senza averne la consapevolezza, un'esistenza meccanica: è un prodotto della moderna società capitalistica da cui è plasmato.

Mentre Deckard aderisce anche se involontariamente al sistema, accettandone le regole, i replicanti si pongono come antagonisti nei confronti di una società che pretende di decidere per loro, e rivendicano la loro libertà d'arbitrio.

Blade Runner è incentrato sul tema del tempo. Il tempo che finisce. Il tempo che non basta mai.

Blade Runner si confronta con temi profondi come l'umana paura di morire, l'anelito all' immortalità , la nostra debolezza di fronte ad eventi più grandi di noi.

L'immortalità, la fine della grande barriera della morte su cui si basa l'immagine del tempo come autentico ultimo giudizio. L'immortalità come un non più fine, come speranza di superare il termine della morte, l'immortalità come fantasia, speranza e desiderio di superare la paura della morte.

Paura della morte, la paura più antica e angosciante dell'uomo, paura alla quale si sopravive solo con l'amore (etimologia: greco: alpha privativo “ a” – latino "mors- mortis “ more” s. f. , significa proprio assenza della morte, privazione del concetto della morte)

Anche la religione cattolica, che molto deve alla sua diffusione, proprio alla promessa-speranza di una vita eterna, ha ben compreso la madre di tutte le paure.

Proprio dal punto di vista biblico, sono interessanti molti parallelismi che si riscontrano in Blade Runner, tanto da poterne rileggere una bibbia atea in versione post-moderna.

Come scrive Desser “come Adamo nel giardino, Batty è stato creato da Dio (Tyrrel) per vivere nel suo Eden, ovvero l'extra-mondo. Ma Batty vuole più risposte alla propria esistenza. La sua “caduta”... è paragonabile all'atto di cibarsi all'albero della conoscenza del Bene e del Male”. In tal modo si crea un ulteriore analogia tra l'uomo ed il suo simulacro che si inserisce in quella ricerca di equivalenza che anima l'intero film.

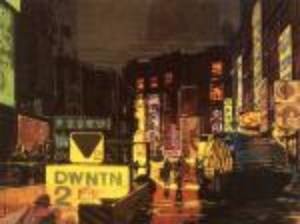

Roy è caduto dall'Eden, le colonie extramondo, all'inferno, la Los Angeles buia del 2020, priva della luce del sole, costantemente bagnata dalla pioggia, simbolo del diluvio universale, e in cui le fiamme dell'industria s'innalzano fino al cielo. In Roy, figura più complessa del film, si fondono due miti biblici: la rivolta degli angeli e la creazione dell'uomo.

Come mai proprio Los Angeles? La città degli angeli, gli Angeli caduti, cioè i demoni, i replicanti "discepoli" del Messia Anticristo Roy Batty, "caduti" dalle colonie sulla terra, cioè dall'Eden alla dannazione. Poi la blasfema ascensione al tempio e l'incontro tra il "Padre" Tyrell e il "Figliol Prodigo" non pentito Roy Batty: il palazzo è piramidale, la camera di Tyrell è una specie di chiesa, piena di candele. Roy, dopo un bacio (cosa ricorda?) uccide il Padre, cioè il Creatore, si ribella e uccide forse il concetto stesso di realtà: TYRELL sarebbe un anagramma occultato, volutamente imperfetto, di REALITY. Uccisa la Realtà, non è più possibile, quindi, scoprire cosa è umano e cosa è replicante, la realtà non c'è, è sfumata per sempre, come la fiducia nel Creatore, quel Dio/Tyrell che aveva creato i figli a sua somiglianza.

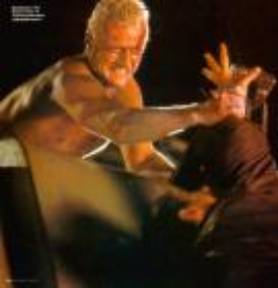

Lo stesso Roy muore denudato, con la mano trafitta da un chiodo (cosa ricorda?). Muore pronunziando parole che, continuando questo gioco delle metafore, rimandano alle ultime parole di Cristo sulla croce. D'altra parte, quando Roy parla non lo ascoltano forse tutti come un Messia? "…ho visto cose che voi umani…"; egli è l'annunciatore messianico di realtà sconosciute e "celesti", ma non parla per condividerle con gli uomini, ormai non parla più per conto del Padre: sono parole disperate, le sue, benché colme di grande dignità. Poiché l'ha ucciso non c'è più un "Padre" cui rimettere lo spirito…lo Spirito… L'immagine dello Spirito Santo cristiano non è forse la colomba bianca? Roy libera una colomba, il suo spirito/Spirito esalato che sale al cielo in forma di colomba, che in questo modo preannunzia anche la fine del Diluvio Universale (infatti per tutto il film non smette mai di piovere). È la fine di un ordine di cose, la fine del Peccato dei replicanti. La purificazione è finita, l'Anti-Messia Roy Batty è morto e tutto il film si scopre un Vangelo Ateo, la ribellione del Figlio al Padre, la furia umana per la limitatezza della vita (4 anni o 80 non cambia la sostanza, non siamo immortali). Da immagine rovesciata di Cristo, Roy può essere visto come il Figliol Prodigo Satana, l'angelo più potente, la Creatura migliore, che però ha rinnegato il Creatore.

Roy parte da immagine luciferina che cade dal cielo dell'extra-mondo alle fiamme infernali della Terra dannata, una Los Angeles fatta di fiamme e pioggia da Diluvio Universale, per poi diventare un Messia, e morire col chiodo nella mano, seminudo e sotto la scritta al neon TDK, equivalente blasfemo della sigla INRI: se INRI era Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum forse il logo pubblicitario TDK è anche The Dark Killer? Il Messia-Figlio Assassino del Padre? Dio-non-più-dio ma solo più uomo, Suprema Creatura simbolo di tutti gli uomini che hanno "ucciso Dio", disperati perché senza risposte? Ma poiché Dio non può uccidere sé stesso nella persona del Figlio…l'Anti-Messia è appunto l'Anticristo Satana, il ribelle.

La sequenza finale rappresenta il culmine del processo di umanizzazione dei replicanti. Roy alla fine salva la vita a Deckard forse perché, come quest'ultimo afferma, “in quel momento amava la vita più di ogni altra cosa; non solo la sua vita, ma la vita di tutti”; a testimonianza di ciò una colomba bianca s'innalza in un cielo di un colore così puro da risultare innaturale, ma dal chiaro valore simbolico.

In effetti, la richiesta di Roy in una delle sequenze finali, “tempo, il sufficiente!”, e la preghiera che rivolge al suo creatore, il Dott. Tyrrel (“io voglio vivere di più, padre!”), collocano in questa disposizione di tempo l'ambizione del replicante nella sua volontà di essere umano, più che umano. E questa necessità di durare, di superare quell'interruzione del tempo che è la morte, così come la coscienza della morte come destino inevitabile, è la chiave dell'umanità.

Sono molti i parallelismi con la storia biblica…sono molti i vani tentativi di riuscire a non giungere al termine della vita.

scribble.com

scribble.com

In Blade Runner sono molti gli spunti per una lettura sia psicologica sia sociologica. Vorrei accennare a quelli che più mi hanno colpito.

La società che si staglia da questo affresco futuristico, è tendenzialmente schizofrenogena. Si assiste ad una frammentazione dell'Io nei vari personaggi. Il cacciatore di androidi, Rick Deckard, finirà per chiedersi se per caso non sia egli stesso un androide. Da cui si vede come, in fondo, l'incertezza non riguardi la realtà esterna, bensì quella interiore. I personaggi principali stentano a trovare le coordinate del reale perché hanno smarrito le proprie, e non riescono a collocarle in un contesto percepito come ambiguo e mutevole. E' dunque il loro Io che è andato perduto.

Molto bello ed interessante è il peso del fattore onirico, nella caratterizzazione psicologica dei personaggi all'interno del film. Gli androidi sognano, ed è nel sogno che la loro identità disumana diventa individualità umanissima. Colgono infatti brandelli di passati mai vissuti, capaci di collegarli al mondo degli uomini, cui sperano di appartenere, pur odiandolo. E' quindi dall'inconscio (potremo dire dall'inconscio collettivo, ossia dai ricordi innestati) che prende avvio la loro definizione personale; l'inconscio è per definizione un non-luogo, una sabbia mobile dai contorni cangianti, che solo il sogno può rappresentare.

I rapporti tra i vari personaggi, sono sempre contraddistinti da un movimento ambivalente di avvicinamento e di allontanamento, quello che potremo definire di amore e odio. Lo si osserva bene nel rapporto tra i replicanti e gli umani, dove entrambi odiano l'altro genere, ma allo stesso tempo aspirano a divenire come gli altri. Gli umani aspirano alla perfezione dei replicanti, gli altri aspirano ad un processo di umanizzazione senza una data di “scadenza” certa. Un altro rapporto ambivalente è sicuramente quello tra Roy ed il padre creatore Tyrrel. Vediamo come Tyrrel ha creato un replicante dove poter riporre un massiccio investimento dell'Io (come spesso si osserva l'investimento dell'ideale dell'Io di un genitore sul figlio unico). E per questo, quanta sofferenza costa a Roy uccidere il padre, quanto amore ha dovuto reprimere per fare emergere l'odio. Valori completamente ribaltati quando alla fine, Roy salva la vita a Rick… Per non parlare della storia d'amore tra Rick e Rachel, quest'ultima, tanto disprezzata per ciò che rappresenta agli occhi dell'umano, tanto da essere amata per quello a cui gli umani aspirano…la perfezione.

Volendo fare un parallelismo tra gli umani ed i replicanti, potremo dire che gli uni rappresentano l'Io, gli altri l'ideale dell'Io, rapporto esattamente speculare a seconda degli occhi che guardano (umani o replicanti). Dove l'ideale dell'Io rappresenta il compimento della metamorfosi…compimento che non potrà mai avvenire, proprio perché ideale e grandioso, non corrispondente alla realtà, e capace di generare un falso sé grandioso ed onnipotente, ma altrettanto fragile. L'identità dell'Io, infatti, è data dal Sé integrato, dall'insieme delle rappresentazioni conflittuali realistiche ed integrate tra loro.

Quando ciò non avviene, ci troviamo di fronte a ciò che Turquet, studiando i gruppi, chiama “sindrome di diffusione dell' identità”

Turquet,1975,( sindrome di diffusione dell'identità) descrive la perdita dell'identità avvertita dai singoli membri appartenenti ad un gruppo: tra gli effetti che tale fenomeno produce, Turquet rileva la mancanza di una comunicazione adeguata, l'insorgere di rapporti interpersonali nei quali è del tutto assente la capacità dell'ascolto: in questi gruppi è impossibile la creazione di altri sottogruppi e non si verifica la proiezione verso un leader, perché diminuisce anche la capacità di valutare l'effetto delle proprie azioni sugli altri, quindi le loro relazioni di fronte al comportamento altrui, e il fenomeno della proiezione fallisce.

Le proiezioni si verificano, quindi, principalmente sul piano individuale, e non essendo condivise si moltiplicano: ogni membro desidera la propria soggettività ed esclusività e, per differenziarsi dagli altri, manifesta qualche caratteristica delle sua personalità che sia chiaramente distintiva.

È in questa fase che possono manifestarsi i comportamenti aggressivi, tesi a sopraffare l'altro per il timore della pluralità a discapito della singolarità.

L'aggressività, spesso, assume la forma dell'invidia nei confronti del pensiero, della razionalità, dell'emotività e dell'individualità altrui.

Kernberg, studiando il fenomeno del narcisismo patologico, afferma che il Sé grandioso che caratterizza le personalità narcisistiche si manifesta soprattutto sull'esercizio del potere primitivo sugli altri. Quindi, ciò che egli definisce narcisismo “maligno”, si afferma nell'assoluta negazione della dipendenza e delle relazioni interpersonali, fino ad arrivare al desiderio di potere e distruzione degli altri, basato proprio sul sentimento dell'invidia. .L'invidia, è da intendersi sia come desiderio di distruggere le qualità positive riscontrate negli altri, sia come la reazione di fronte ad un risultato deludente del continuo confronto con gli altri, che rivela uno stato di inferiorità: è la lotta, puramente psichica, per possedere ciò che gli atri posseggono.

Quando questa lotta si esplica attraverso agiti, sia per raggiungere l'ideale dell'Io, sia per cercare di appropriarsi delle caratteristiche personali dell'Altro, senza aver dato alcun risultato, possiamo assistere a fenomeni depressivi rilevanti.

Ritornando all'analisi del film, possiamo dire che tutto il film è imperniato sul concetto di fine…soprattutto, fine intesa come morte. Non traspare un ipotetico inizio dopo una fine, anche se si osserva che non può che essere così. Rick ricomincia a vivere, scappando con Rachel, solo dopo la fine del suo “compito”. Compito finito solo grazie al compimento del processo di umanizzazione di Roy, compimento che arriva con la sua morte. La fine della vita, mostra come siamo tutti uguali, e come il tempo è circolare…e nel quale, fine e inizio vengono a perdere una precisa collocazione, proprio come nel cerchio, dove non si distingue il punto di inizio o di fine. Vi è un'indifferenziazione.

Proprio come la tesi centrale del film, ossia l'indifferenziazione tra umano e replicante, come se potessero rappresentare i due punti di quel continuum indifferenziato che è contenuto all'interno del cerchio, ossia l'inizio e la fine. Dove umano e replicante rappresentano e racchiudono in sé i due concetti temporali, e dove per continuare ad esistere, entrambi necessitano dell'altro, perché non vi può essere fine senza inizio, e viceversa.

Uscendo dal concetto di circolarità del tempo, e dal limite temporale, potremmo considerare il limite alla vita come una delimitazione per porre uno scopo alla vita stessa.

Contrapponendo gli umani ai replicanti, osserviamo che i primi hanno un inizio, ma non hanno una fine precisata, mentre i replicanti hanno una fine certa, ma non hanno un inizio. In quest'ottica, il problema dei replicanti, diventa quello di non avere radici, di non avere un'origine. Diventano allora ricercatori delle loro origini, dei loro ricordi innestati (privi di senso senza le origini)…del loro padre.

Contrapponendo gli umani ai replicanti, osserviamo che i primi hanno un inizio, ma non hanno una fine precisata, mentre i replicanti hanno una fine certa, ma non hanno un inizio. In quest'ottica, il problema dei replicanti, diventa quello di non avere radici, di non avere un'origine. Diventano allora ricercatori delle loro origini, dei loro ricordi innestati (privi di senso senza le origini)…del loro padre.

Richiamando il pensiero ad una società schizofrenogena, come ho descritto in precedenza, parlando di origini, non posso fare a meno di ricordare che nelle psicosi, il delirio di onnipotenza si sviluppa proprio sulla mancanza delle origini.

Se i replicanti avessero un'origine, diventerebbero umani, e andrebbero incontro alla morte…non più alla fine. Si può dunque ipotizzare che per i replicanti non è problematico il tempo (anche se avessero 100 anni…non basterebbero), in loro mancano le origini e la possibilità di procreare, l'unica possibilità di perdurare alla morte, nella vita dei figli. Forse è proprio questo il vero scopo della vita, scopo precluso ai replicanti, vera vita preclusa fin dalla creazione. Infatti i replicanti vengono creati…non originati. A nulla servirà cercare le origini…non esistono, e inoltre, anche se dovessero trovarle, non potrebbero essere tramandate. Non potranno esserci discendenti…tutto è destinato a finire. Questo è il vero dramma dei replicanti.

Volendo concludere riprendendo il titolo del film: Blade Runner, possiamo affermare che entrambi (umani e replicanti) camminano sullo stesso filo del rasoio (della lama, vorrebbe la traduzione letterale), quello della morte, entrambi sono coscienti del fatto che esiste, ed il vantaggio (o l'onere) dell'uomo è solo che ignora la data di scadenza. Ma sia l'uno che l'altro corrono la loro vita lottando per prolungarla, addirittura per superare la morte, la scadenza, che è l'anelito umano: perdurare. Possibilità di perdurare nella vita dei figli. Questo distingue veramente gli umani dai replicanti.

cine.publispain.com

www.madisonavenuejournal.com

presentazione_sezione <<< pagina <<< 16

.jpg)